A las pantallas de la española distribución, con rala frecuencia les honra la visita de celuloides que ostenten pasaporte de la pequeña -menos de 340.000 almas, según datos oficiales actualizados- República de Islandia, que alcanzó la emancipación plena del monarca danés en 1944, fecha a partir de la cual la cantidad decenal de películas –en absoluto desdeñable en razón de su tamaño demográfico– que han ido surgiendo de los platós suyos de rodaje dentro de la categoría de largometrajes de ficción de imagen real y con destino a la difusión comercial en salas y multisalas –incluyendo las realizadas en régimen de coproducción con el extranjero– oscilan entre las dos únicas de la década de los cuarenta del siglo veinte, las seis de los cincuenta, las 43 de los noventa y las 76 correspondientes al período, todavía pendiente de cierre total del cómputo, que abarca de 2006 a 2015.

A las pantallas de la española distribución, con rala frecuencia les honra la visita de celuloides que ostenten pasaporte de la pequeña -menos de 340.000 almas, según datos oficiales actualizados- República de Islandia, que alcanzó la emancipación plena del monarca danés en 1944, fecha a partir de la cual la cantidad decenal de películas –en absoluto desdeñable en razón de su tamaño demográfico– que han ido surgiendo de los platós suyos de rodaje dentro de la categoría de largometrajes de ficción de imagen real y con destino a la difusión comercial en salas y multisalas –incluyendo las realizadas en régimen de coproducción con el extranjero– oscilan entre las dos únicas de la década de los cuarenta del siglo veinte, las seis de los cincuenta, las 43 de los noventa y las 76 correspondientes al período, todavía pendiente de cierre total del cómputo, que abarca de 2006 a 2015.

Allí, las miradas de la cámara manifiestan con asidua incidencia unos poderosos ingredientes de matericidad en los asuntos abordados y en las visuosonoras fisonomías y objetualidades que las configuran –una singularidad no siempre de fácil sintonización y congeniación espectatorial para los no autóctonos ni nórdicos–, justamente nada impropios del clima, geológica conformación, alejada latitud y nativa idiosincrasia de la volcánica insularidad que acota los límites de un septentrional, gris, álgido y particular microuniverso con originarios asentamientos celtas y vikingos, que se localiza en una encrucijada a mitad de camino de la Fenoscandia europea, del subcontinente groenlandés –divisable como una de las puertas y cancelas geográficas de las Américas– y de las aguas atlántico-boreales y árticas.

Se trató del primer país en sufrir en tanto que entera o casi entera comunidad ciudadana –los moradores de sus urbes y aldeas se distinguen por elementos culturales del escandinavo bienestar contemporáneo, aunque con innegable concurrencia de ancestrales y rocosos elementos rurales y agropecuarios, así como de los marineros nervio y brío que peculiarizan su vigorosa, considerable y tradicional dedicación pesquera– los perversos frutos de las nefastas y buitronas artimañas bancario-inmobiliarias que desencadenaron la interminable Gran Recesión que estalló en 2008.

Pensando en los cineastas de la isla, recordemos el nombre de un señor que desde unos cuantos quinquenios atrás ha despertado tremendo interés en los círculos de seguidores de las cosechas del séptimo arte procedentes de zonas planetarias un poco o bastante exóticas, Fridrik Thor Fridriksson, el que firmó Fiebre helada en 1995, productor por añadidura de la comedia bronca y asilvestrada –preñada de vernáculo humor, un humor no evidente ni apto para audiencias masivas y convencionales– De caballos y de hombres, de Benedikt Erlingsson, estrenada en Reikiavik en agosto de 2013 –diez meses después en aforos minoritarios de las carteleras madrileña y barcelonesa–, unas semanas antes de que se exhibiera en la edición de entonces del Festival de San Sebastián, donde causó franca sorpresa e impresión.

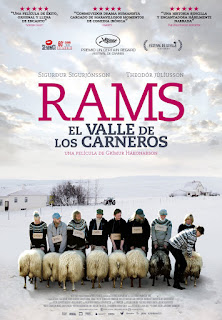

Retomando la cuestión del hundimiento financiero que experimentó la nación de los suelos de lava y los géiseres, engendrado por el embriagado e indiscriminado volcamiento de diferentes capas de la población en los derivados financieros tóxicos -lo cual desembocó en funestas consecuencias para los negocios y empresas en general y para la dineraria marcha de los individuos y sus hogares-, la amarga obra fílmica ahora glosada plasma, sin conexión factual con el crack aunque con análoga atmósfera social de desastre colectivo, el desmoronamiento anímico y moral -y existencial, por el derrumbe ocasionado en las maneras de ganarse el pan y de conducir el cotidiano vivir- suscitado por la propagación por el valle del título de una contagiosa dolencia que se ceba en las ovinas reses, enfermedad que provoca que las autoridades exijan a los criadores que sacrifiquen toda la cabaña ovejuna del lugar, una comarca de casas diseminadas, campos adustos y paisajes obscuros y agrestes.

La columna vertebral de la trama la ocupan un dúo de enemistados personajes en cuyos ánimos se ensaña con fuerza la adversidad emocional de la epidemia -uno de los dos hace trampa y logra esconder durante un tramo del invierno unos cuantos lanares cuadrúpedos para zafarlos de su eliminación-, quienes, residentes en granjas vecinas, llevan años y lustros sin dirigirse la palabra, no obstante tener ambos idéntica filiación paterno-materna y, cosa aún más a remachar, pese a compartir una semejanza o paralelismo adicional, su carácter de individuos solitarios -el otro, además, acostumbra a empinar el codo hasta caer redondo, mondo y lirondo- e igualmente su condición de carecedores de cónyuge o pareja, descendencia o cualquier clase de parentela conocida, los cuales perciben la eclosión y expansión de la infección con los amenazantes contornos de una fatídica e insuperable maldición dinástica -la estirpe familiar de la que provienen se extingue, pero pretenden proyectarse hacia el futuro, curiosa y llamativamente, por medio de los animales a los que se aferran cuales ardientes clavos, bichos que, por su pedigrí, en concursos probado y demostrado, les proporcionan, con intenso pálpito, motivos de enorme enorgullecimiento y rivalidad-.

Hákonarson se revela tocado por una recia, poética y aguzada sensibilidad para plantar y desplazar su contemplativo ojo -evitando caer en el embobamiento o deslumbramiento postalero- con el que atrapa la sugestiva y sugerente aspereza de una muy omnipresente naturaleza, y lo saca adelante por procedimientos de envidiable sencillez narrativa mediante los cuales desarrolla y desmenuza con energía un nuclear conflicto de no enrevesada ni fangosa armazón -despuntante, sin embargo, por su compleja y rugosa densidad-, la cual erige el edificio dramático exponedor de unos desgarros y contradicciones que anidan en la psique cuando arrostran cierto tipo de relaciones vitales, pues el enconamiento cainita, los hijoprodiguísticos trances, los encarnizados antagonismos y las enquistadas divergencias entre miembros de una misma prole han suministrado innumerables argumentos a los relatos de los que se ha nutrido la humanidad a través de las épocas.

Rams concluye con un encuadre encogedor del corazón que alberga una de las escenificaciones del amor fraternal -del tortuoso afecto consanguíneo aquí de un par de viejos acabados y en situación de descastamiento y disolución de sus frágiles raigambres- más enternecedoras, arrebatadoras y conmovedoras -de trágica hermosura- en mucho tiempo vistas en el cine, con los protagonistas desnudos -literalmente, sin ropa- y estrechados sus cuerpos en el interior de una gruta de nívea albura, intentando con desespero uno de ellos, el de persistente ebriedad, dar calor al otro, al hermano finalmente cadáver al que ha arrastrado hasta esa cueva que ha excavado en la maciza gelidez para quedar los dos guarecidos de la ventisca -en honor a la verdad, el muerto nunca olvidó y jamás dejó de proteger al desenfrenado bebedor-. Estremece el impotente abrazo del último aliento y momento, que constituye una destellante luz -difícil que no pase de fugaz- en lo sombrío, un recobramiento imposible y un fulgor contra el aciago designio del destino.

Biografía del autor

Pedro Joaquín del Rey (Castro del Río, Córdoba, 1965). Licenciado en periodismo, gestor de la Confederación de Cine-Clubes (hasta 1987), director del festival y sesiones Sombras Recobradas de recuperación de películas (a partir de 1999), docente en los cursos de la entidad AAFE de lenguaje fílmico, redactor desde 1985 sobre materias videocinematográficas (medios: Cine Nuevo, Onda Latina, Onda Verde, El Eco, Diario Córdoba, Cultuprés, Redauvi y la revista Trama y Fondo) y ayudante (TVE, Sovitrami) y jefe de producción (Alima PC y Pantallona PC) en empresas audiovisuales.